こんにちは。東京から淡路島に移住して4年目になる小林です。

移住者として活動していると、多くの方から「仕事はどうするの?」という質問をいただきます。これは移住を考える上で最も大きな課題の一つであり、私自身も移住する前は一番のネックでした。

特に、私のように「地域おこし協力隊」の制度を活用して移住した場合、「任期が終わった後はどうするの?」という、さらに一歩踏み込んだ疑問を持つ方も少なくないでしょう。

最長3年という任期があるからこそ、その後の暮らしや仕事について、よりリアルな情報が求められていると感じています。

そこで今回は、移住と仕事の「その後」に焦点を当て、地域おこし協力隊の経験が、任期終了後の暮らしや仕事にどう繋がっていくのか、体験談を交えながらまとめてみました。

地域おこし協力隊の制度の概要

まず、改めて「地域おこし協力隊」とは何か、簡単にご紹介します。

これは2009年に総務省が始めた制度で、都市部の人材を地方に誘致し、地域力の維持・強化や移住・定住を促進することを目的としています。

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です。

引用:総務省|地域力の創造・地方の再生|地域おこし協力隊~移住・地域活性化の仕事へのチャレンジを支援します!~

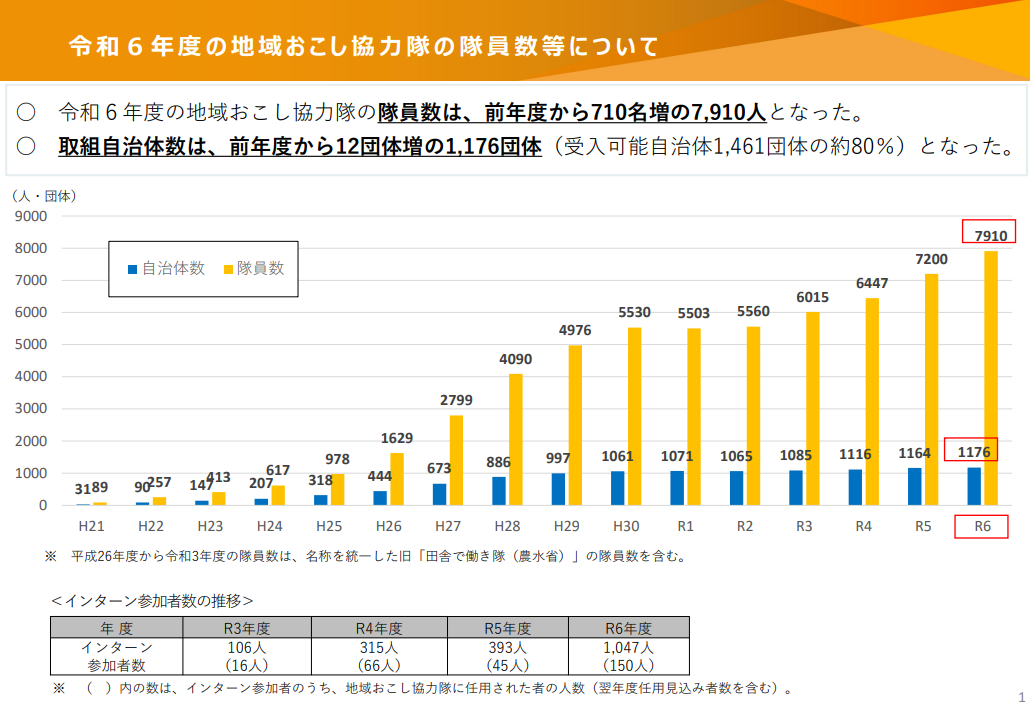

人数が増えている地域おこし協力隊

国としても、2026年までに地域おこし協力隊を10,000人まで拡充すると目標を掲げており、令和7年度4月発表時点で7,910名と、大きく活動隊員数を伸ばしています。

地域力の維持・強化の重要な役割として、注目されている制度と言っても言い過ぎではないかもしれませんね。

活動の種類もたくさんある地域おこし協力隊

そんな地域おこし協力隊の活動内容ですが、本当に多岐にわたります。

農林水産業のような一次産業への従事をはじめ、観光PR、特産品開発、空き家活用、高齢者の生活支援、移住相談窓口など、地域の課題やニーズによって様々です。

新潟県で地域おこし協力隊をしていた私の大学の同級生は、高齢者の見守り支援をしていましたし、ここ淡路島で活動する地域おこし協力隊も、地域と大学の連携推進や一次産業の第三者継業、空き家活用など、幅広く活動の種類があります。

仕事の種類はたくさんありますが、個人的にこの制度の最大のメリットは、任期中に地域の一員として活動しながら、自身の「生業(なりわい)」、つまり任期終了後もその土地で暮らし続けるための仕事を見つけ、準備する期間が与えられる点だと思っています。

地域おこし協力隊任期終了後の地域との関係性

協力隊の活動で何をしたかはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのが「任期終了後、その地域とどう関わっていくか」ということ。

そして、その鍵を握るのが、任期中に築かれる地域との「関係性」にほかなりません。

地域おこし協力隊の運用は各自治体に任せられているので、一概にくくれるものではないですが、ある特定の地域や集落に深く入り込んで活動する協力隊員は、任期終了後もその土地に定住しやすくなると感じています。

私の場合は、現在暮らしている集落が全5世帯・13人という小さなコミュニティで、そのうち4人が我が家という環境です。ここでは全員が顔見知りで、都会では希薄だったご近所付き合いがごく自然な形で育まれています。

こうした関係性は、日々の挨拶や立ち話だけでなく、共同作業を通じてより深いものになります。私の移住の大きなきっかけとなった古民家のリノベーションでは、多くの場面で地域の方々に助けていただきました。

「床の下はこうなってるんだ」「この道具を使うと便利だよ」

そんな風にアドバイスをいただいたり、一緒に汗を流したりする中で、自然と会話が生まれ、信頼関係が築かれていくのです。

予算がなかったから自分たちでやらざるを得なかった、というのが正直なところですが、結果的にこの経験が、何物にも代えがたい財産となりました。

過疎が進む地域では人口が減り、地域力やインフラの維持力不足などのネガティブな面が多いことも事実です。

一方で「人が少ない」ということは、意思疎通や密な信頼構築が早いとも言えます。

- 地域でこんなイベントがしてみたい

- この場所でこういうお店を始めたい

- この場所を借りてこんな仕事を作りたい

こうした前向きなビジョンを地域の方との雑談の中で話をしていると、「ええじゃないか」「だったら、この人を紹介しよか」と、後押しをしてくれることも非常に多いです。

地域おこし協力隊任期終了後の仕事への影響

任期中に築いた地域との関係性は、もちろん仕事にも直結します。

例えば、私が現在準備を進めている民泊事業。

これは協力隊時代の空き家活用の取り組みを引き継ぐ形ですが、一人では決して実現できません。

設計をお願いする工務店さん、そして水道屋さん、電気屋さん、消防設備士さんといった専門家の方々の協力があって、はじめて事業がカタチになってくれます。

今でこそ古民家の利活用の件でいろいろ聞かれますが、もともと私は前職がシステムエンジニアで、ただの会社員なので、DIYは全くの畑違いなんですよね(笑)

こうした方々と繋がれたのは、まさしく協力隊として地域の中に入り込み、「わたしという人間が、ここで何をしようとしているのか」を知ってもらえたからにほかなりません。

協力隊として活動する大きなメリットは、この「認知」と「信頼」を得られる点にあると思います。

行政や地域の方々から「こういう人となりで、こんな仕事をしている人」と認識してもらえるだけで、個別に仕事の相談をいただいたり、新たなプロジェクトに声をかけてもらえたりする機会が格段に増えます。

私の場合も、地域おこし協力隊の仕事から派生して任期終了後に自治体主催の講座企画に登壇させていただいたり、別の仕事につながったりしています。

まとめ

移住と仕事は切り離して考えられるものではなく、地続きのテーマです。

特に、移住先で新たな仕事を創り出そうとするならば、地域おこし協力隊は非常に有効な制度だと私自身は感じています。

移住後の暮らしをスタートさせながら、地域に溶け込み、人脈を築き、自分の生業をじっくりと模索できる。この3年間は、まさに助走期間と言えるのではないでしょうか。

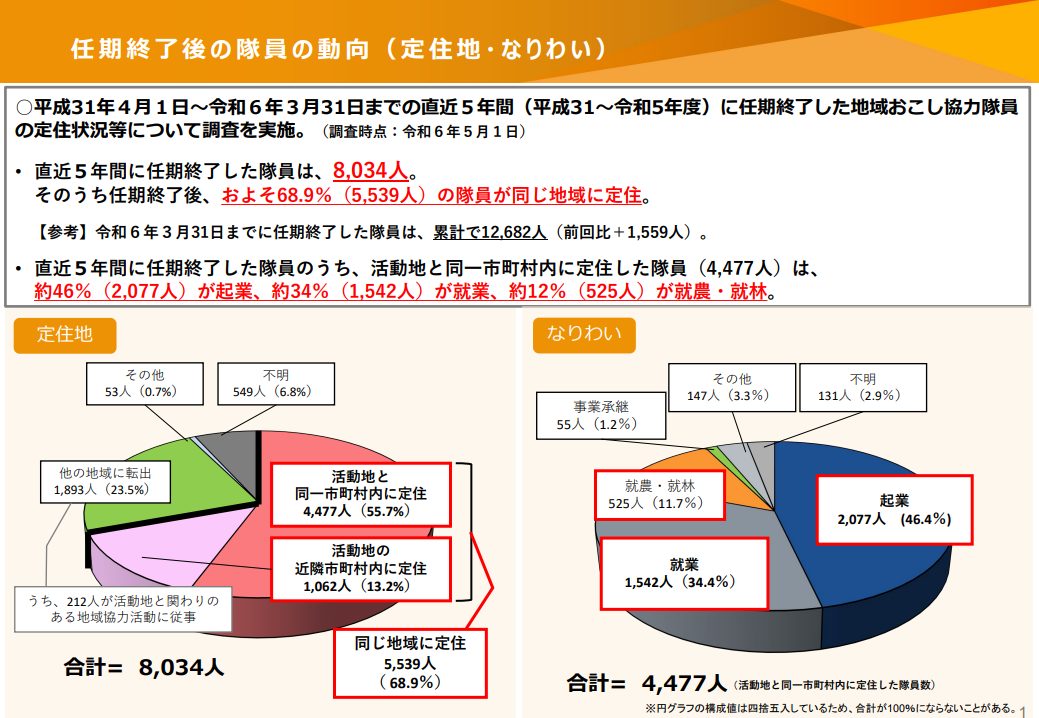

総務省の調査では、任期を終了した隊員の約7割が活動した地域やその近隣に定住しているというデータもあり、多くの隊員がこの制度をステップに地域への定着を果たしています。

ちなみに、淡路島を含む兵庫県は定住率が平均(68.9%)より高い72.8%

ただし、忘れてはならないのは、協力隊はあくまで「きっかけ」であるということです。

制度に完全に依存するのではなく、最終的には自分の足で立ち、社会でやっていくという覚悟を持ち合わせた方がよいと思います。

「何が起きても自責」くらいのスタンスでいる方が、予期せぬ事態が起こりがちな地方で活動する地域おこし協力隊では、精神的に健全でいられるかもしれません。

都会だろうと田舎だろうと、自分の暮らしの主導権を自分で握ることが、最終的には生活の充実度につながると思うので。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

今後もこうした働き方の具体例も含めて、リアルな島暮らしの様子をお届けできればと思います。また次回の記事でお会いしましょう。