こんにちは。東京から淡路島に移住して4年目になる小林です。

地域おこし協力隊としての活動をきっかけに古民家と出会い、現在はライター業やマーケティング支援の仕事をしながら、民泊施設の開業準備を進めています。

移住して4年が経ち、ようやく開業の目処が立ってきたところですが、正直なところ、ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。

そこで今回は、「淡路島で民泊を開業する」という、移住者あるあるのテーマではありますが、私が実際に直面した大変だったことや、これから挑戦する方が知っておくと良いかもしれないリアルなポイントを、体験談を交えながらまとめてみたいと思います。

物件探しは「人づて」が9割?

まず、移住者が直面する最初の大きな壁が「物件探し」です。

「田舎には空き家がたくさんある」というイメージがあるかもしれませんが、こと淡路島においては、理想の物件、特に事業に活用できるような物件が不動産サイトなどの市場に出てくることは少ないかもしれません。

出てきたとしても、好条件の物件はすぐに買い手がついてしまいます。

では、どうやって探すのか。

わたしの周りの観測範囲内でしかないですが、結論から言うと、そのほとんどが「人づて」の印象です。

私が今、民泊施設として準備している古民家も、地域の方と行政の担当者の方が地域おこし協力隊の活用のために手配いただいた、ご縁が起点になっている物件です。

そのほか、わたしの友人や仕事の知人も移住してくる際には、地域の方の紹介で住まいが見つかっています。

島で暮らしていると、「あそこの家、空いてるらしいよ」「〇〇さんなら詳しいかも」といった情報が、日々の何気ない会話の中から聞こえてくることがあります。

しかし、こうした貴重な情報にたどり着くには、前提として地域に溶け込み、信頼関係を築いておくことが不可欠です。

結局のところ、家を譲ったり貸したりする側も「よく知らない人には任せられない」というのが本音なのだと思います。特に、先祖代々受け継いできた大切な家ならなおさら。

「この人になら任せてもいいな」と思ってもらえるような関係性を日頃から築けているかどうかが、物件探しの成否を分けると言っても過言ではないでしょう。

移住してすぐに物件を探すのではなく、まずは地域の一員として活動し、顔と名前を覚えてもらう。そんな地道なステップが、実は一番の近道なのかもしれません。

個人間でのやりとりも多い「契約」の注意点

運良く物件とのご縁に恵まれたら、次は「契約」のフェーズです。

これもまた、一筋縄ではいかない場合があります。

市場を介さない物件は、所有者の方と直接やりとりする「個人間契約」になるケースも少なくありません。

その際に注意したいのが、契約形態(売買か賃貸か)や「残置物」の問題です。

私の場合は、家財道具がすべて残された状態の「残置物あり」の条件でした。

その撤去費用は想像以上にかさみ、時間も労力もかなり費やすことになりました。

一方で、私の友人は「残置物はすべて撤去済」という、とてもありがたい条件で家を譲り受けたケースもあります。これは本当に物件と所有者の方次第なので、契約前にしっかりと確認し、お互いが納得できる形で話を進めることが重要です。

また、特に賃貸の場合は、後々のトラブルを避けるためにも、口約束で済ませずに必ず賃貸借契約書を交わしましょう。

DIYが前提なら、国土交通省が公開している「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブック」の資料も参考になります。

個人間での作成が不安な場合は、司法書士や、契約書作成業務だけでも請け負ってくれる不動産業者といった専門家にお願いするのも一つの手です。

手数料はかかりますが、安心して事業をスタートさせるための必要経費だと考えることをお勧めします。

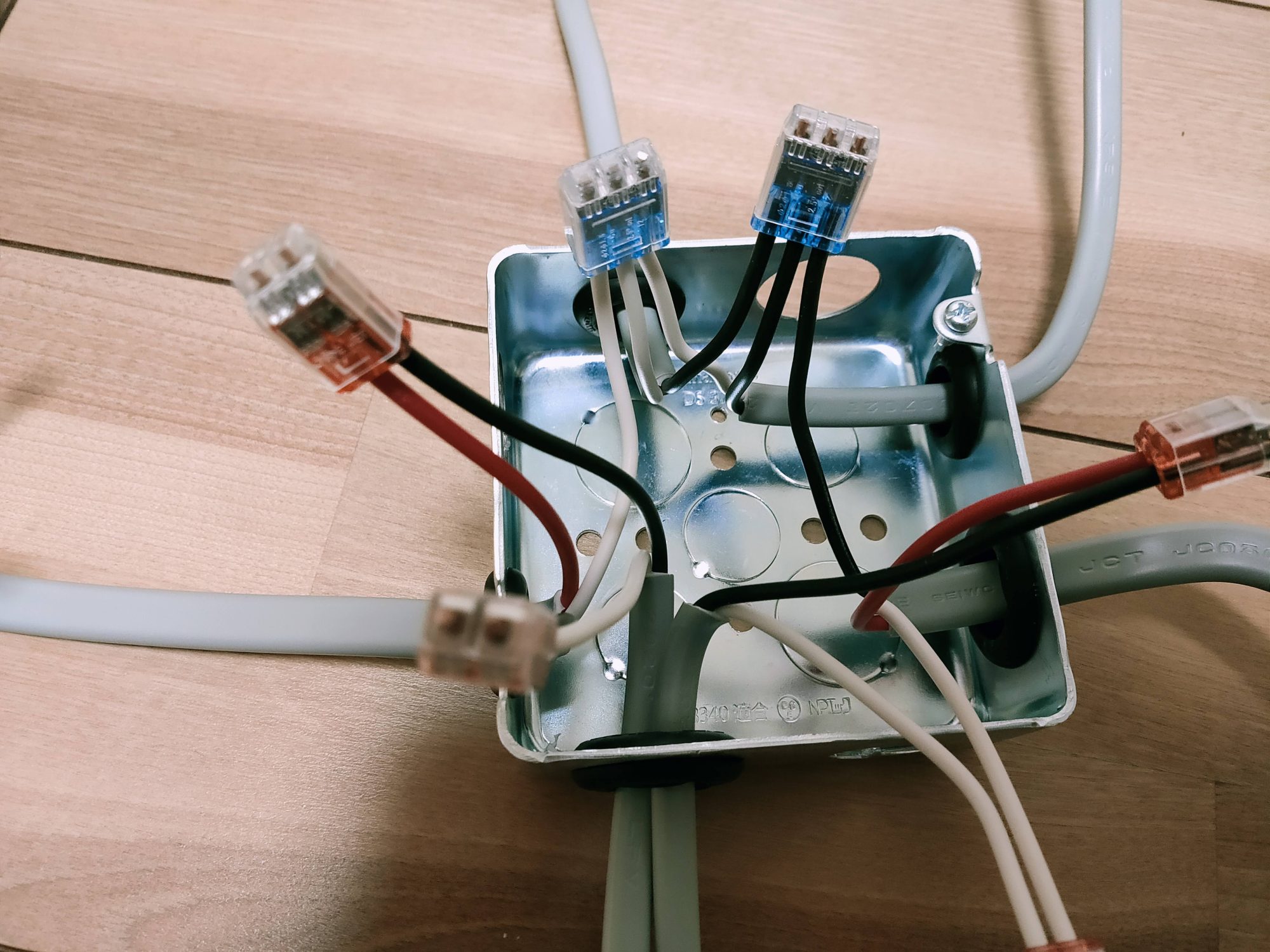

どこに頼めば?改修工事の「業者探し」という壁

築年数の古い古民家を事業用として活用するには、多くの場合、改修工事が必要になります。

そして、ここでも「誰に頼むか」という問題が立ちはだかります。

水回りや電気、専門的な構造部分の工事は、やはりプロの力が必要です。理想は、古民家改修の経験が豊富で、信頼できる地元の工務店さんや設計士さんを見つけること。

しかし、移住者にとってはその情報がどこにあるのか、見当もつかないのが現実です。

これもまた、解決の鍵は「人とのつながり」にあります。

実際に移住してリノベーションを経験した先輩移住者や、地域の事情に詳しい方から紹介してもらうのが最も確実な方法です。

また、自治体が実施している補助金制度などに詳しい業者さんと繋がることができれば、資金計画の面でも非常に心強いでしょう。

私も自身も、地域おこし協力隊としてつながった工務店さんや職人さんたちがいたからこそ、現状のステージまでこれたのだと感じています。

とはいえ、一人ですべての業者を探し出し、見積もりを取り、交渉するのは至難の業。

日頃から積極的に地域と関わり、「こんなことをしたい」と発信し続けることで、いざという時に助けてくれる人とのご縁が生まれるとおもいます。

そう考えると、現実問題コミュニケーションが苦にならない人は、意外ととんとん拍子にコトが進むかもしれませんね。

DIYの楽しさと「選択疲れ」という落とし穴

「ないものは自分で作る」というDIY精神は、古民家改修の醍醐味の一つです。

壁を塗ったり、床を張ったり、自分の手で空間が生まれ変わっていく過程は、何物にも代えがたい楽しさと達成感があります。

しかし、このDIYには大きな落とし穴があります。それは、「選択疲れ」です。

すべてを自分で決められる自由は、裏を返せば、すべてを自分で決めなければならない責任と隣り合わせです。

「壁紙の色はどうする?」「床材は?」「照明は?」「コンセントの高さやスイッチの配置は?」

次から次へと決断の連続。

これが想像以上に精神力を消耗します。

特に私のように「空間に強いこだわりがない」人間にとっては、無限の選択肢がむしろ苦痛に感じられる瞬間さえありました(笑)

この「選択疲れ」を乗り切るコツは、一人で抱え込まないこと。

パートナーや友人、あるいは何かしらの地域や関係人口とのプロジェクト型にして仲間を募るなど、誰かを巻き込んで一緒に考えてもらうのが一番です。

客観的な意見をもらうことで、自分では思いつかなかったアイデアが生まれたり、悩んでいたことがすっきりと解決したりします。

DIYは楽しいですが、孤独な作業にしてはいけません。楽しみながら進めるためにも、頼れる仲間を見つけておくことを強くお勧めします。

まとめ

ここまで、民泊開業(改修編)のリアルな大変さについてお話ししてきました。

物件探しから契約、業者探し、そしてDIYに至るまで、どのステップも一朝一夕にはいかず、多くの時間と労力、そして何より「人との関係性」が重要になります。

若い時は都会のような干渉の少ない世界も割と好きな方でしたが、インターネット中心に仕事をしている現在は、むしろ田舎暮らしのあるあるが心地よくも感じてきます。

※田舎暮らしあるある

・突然誰かが家におすそ分けを持ってきてくれる

・道ですれ違って数十分世間話をする

・定期的に草刈りで集まるたびに、先人の知恵を教えてもらう など。

DIYでの民泊開業も分からないことばかりなので、誰かの力を借りる必要があります。

その過程で生まれる濃い人間関係や人間臭さは、人によっては善し悪しがあるでしょう。

もしあなたが、地方で何か新しい挑戦をしたいと考えているなら、その相性や肌感覚を確認しながら進めた方が良いかもしれません。それでも、その先にはお金や効率だけでは測れない、自分らしい豊かさがきっと待っているはずです。

このコラムが、そんな風に未来を考える、ささやかなヒントになれば嬉しいです。

今後はまた、民泊開業(開業・運営編)も書いてみたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。