こんにちは。

東京から淡路島に移住して4年目になる小林です。

移住して4度目の夏がようやく過ぎましたが、今年の夏も大変暑かった……。

さて、今回は移住後の暮らしを豊かにする人間関係「パートナーシップ」のお話。

移住前や移住の過程では、現地の人との出会いによって大きく話が進展したりチャンスが広がったりすることはよくあります。

だからこそ、移住を考える上ではこの「人間関係」の話は切っても切れません。

そして、移住後の暮らしでは、この「人と人同士のつながり」があるとより暮らしやすくなります。

東京から淡路島に移住してみて、人とのつながりで助けられてきたこれまでの経験をもとに、移住後の人間関係の大切さについてまとめてみました。

移住は「エネルギー」のいる一大イベント

わたしはもともと就職を機に東京の板橋区に住み始め、その後は結婚してしばらくは東村山市に住んでいました。

その3年後、ライフステージの変化に伴って淡路島に移住。住む場所も働く環境もガラッと変わり、まさに生活が一変しました。

移住自体には非常に満足していますが、ニュースなどで「地域おこし協力隊や若手の移住者の方で移住がうまくいかず撤退してしまった」という話を聞くたびに、移住はまるで結婚のようなものだと感じます。

相性がありますから、うまくいったケースもあれば、そうでないケースもある。

それは決して悪いことではありません。

ただ、移住は人によって住む場所や働き方などが変わるほど大きなエネルギーが必要なイベントです。

そして、移住後の暮らしを軌道に乗せるのもまた、かなりのエネルギーが必要になるんですよね。

(今回はどちらかというと後者の「移住後」の話)

移住後の「マンパワー」の必要性

移住を検討されている人の中には、移住後にアクティブに何かしら「挑戦」する人も多いのではないでしょうか。

わたしの場合を例にすると、移住後に古民家をリノベーションして住居を兼ねた宿泊事業を開業しました。

これが本当に大変な作業で……。

地域おこし協力隊としての活動に据えつつも、3年後の仕事の種づくりも並行していたので、開業まで4年かかりました。

もちろん、わたし一人でできたことなんて、ほぼありません。

- 地域の方々

- 地元の工務店さん

- 手伝ってくれた大学生たち

- そして同じ移住者の仲間たち

多くの人の助けがあったからこそ、ここまで来ることができました。

一人では何もできない、それが古民家活用という作業では特に顕著に表れます。

こうした移住後の挑戦には、当然ですがそれなりにマンパワーがかかります。

また、新しい土地で生活基盤を整えることも、案外一苦労かかる側面があります。

- 仕事はどうする?

- どこにスーパーがあるんだっけ?

- オススメの歯医者は?

- 入れる保育園は?

などといった、さまざまな情報をゼロから集め、自分の生活に最適化していくプロセスは、想像以上に大変です。

そんな時、現地の情報を持っている地域の方と繋がったり、先輩移住者から「ここでこんなことができるよ」と教えてもらったりするだけで、移住者としてはとても助かります。

わたしも車の修理で困った時、地域の方に紹介してもらった車屋さんがとても親切で、本当に助けられました。

地方では、生活のインフラ基盤(家・車・電気など)の知り合いができると困ったときの安心感がかなり高まる気がします。

育児、ペットのお世話……「オフ」でも助け合い

仕事や暮らしだけでなく、オフの過ごし方も良きパートナー≒助け合いができる関係性を持てる人たちと出会えると、非常に暮らしが円滑になります。

例えば、育児。

移住したばかりで周りに頼れる人がいない、ママ友やパパ友を作るのが難しい、といった状況だと、心細くなることもあるでしょう。

孤独な育児は本当に大変です。

そんな時、一緒に子どもたちを遊ばせられる間柄の家族ぐるみのつきあいがあると、親としてはとても気が楽になります。

お茶をしながら現地の情報交換をしたり、「あそこの小児科よかったよ」「あのケーキ屋さん美味しいよ」といった情報が、移住者同士の繋がりから得られることで、暮らしはどんどん豊かになっていきます。

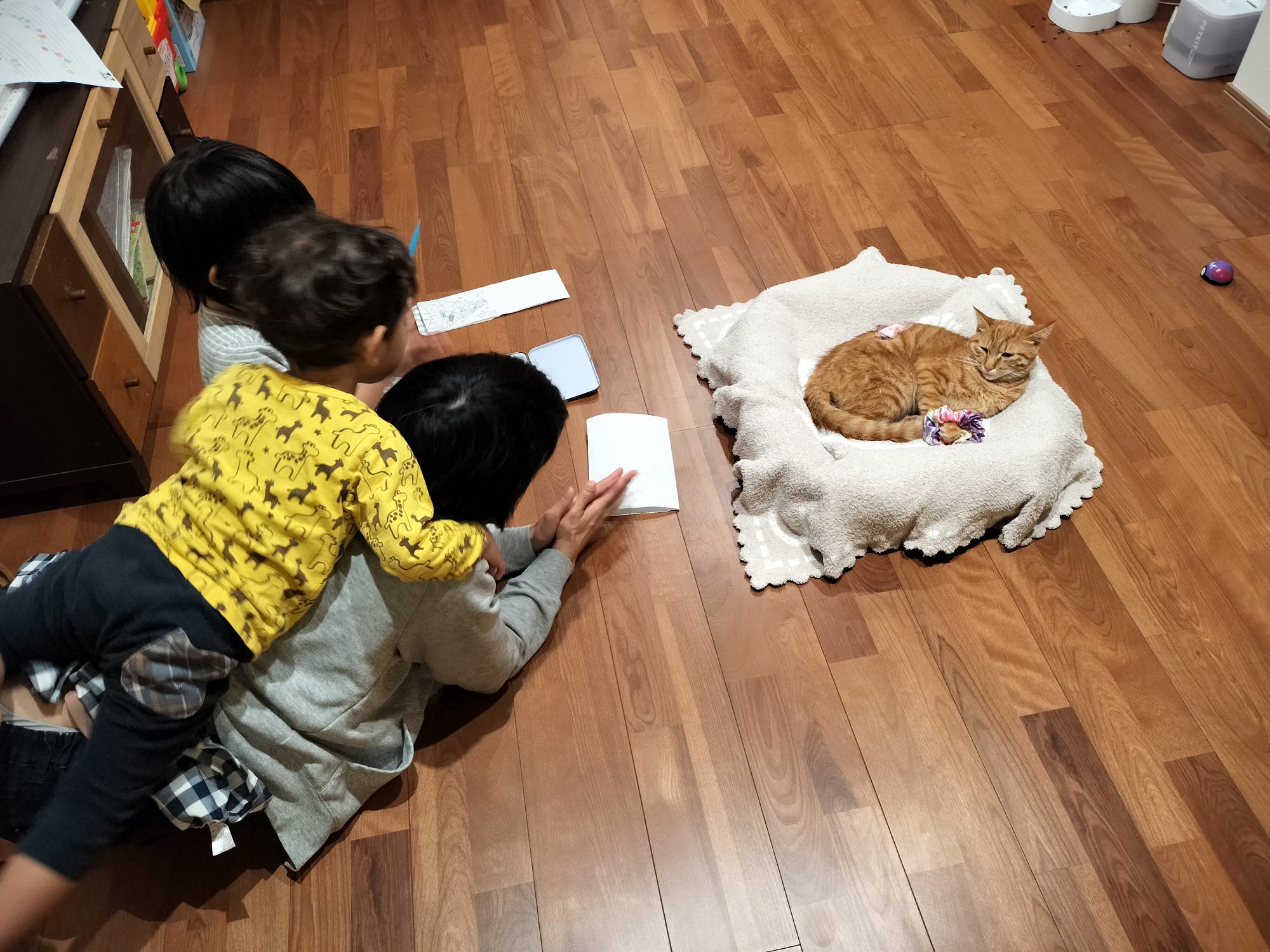

また、我が家では猫を飼っているのですが、旅行に行く際のペットのお世話も、まさに助け合いで解決しています。

自動給食器や飲料水の循環器は用意しているものの、トイレの世話などは長期間ほったらかしにできません。そんな時、お互いの猫のお世話をし合えるパートナーがいれば、安心して旅行に出かけることができます。

子どもがもう少し大きくなれば、「うちで面倒見るよ」「迎えに行くよ」といった助け合いも当然発生してくるでしょう。移住後のオンとオフで助け合いができるパートナーがいると、生活の不便さが解消され、ぐっと暮らしやすくなります。

パートナーシップが田舎暮らしの「不便」を補う

わたしの場合、地域おこし協力隊の先輩であり、同じ集落で農業を営んでいる谷口さんとこうした二人三脚での活動が多くなってきました。

わたしが住む竹原集落で、一時廃業となってしまった原木椎茸事業を継業した谷口さん。

「竹原原木椎茸」のブランドで栽培と観光農園(しいたけ狩り)をしています。

普段はわたしも農業を手伝ったり、山に入って原木を運んだりしてお手伝いをしています。

例年10月から椎茸狩りシーズンに突入するので、お互い開園準備に向けて忙しくなります。

普段、パソコンの画面を目の前にWeb上で仕事をしているわたしにとっては、自然に触れながら体を動かすこうした農作業がよい刺激や息抜きになったりしています。

一方で、谷口さんにはわたしの家の改修を手伝ってもらったり、漆喰塗りの作業のお手伝いに来てもらったりもしました。また、直近では、逆に彼の家のリノベーションをわたしが手伝いに行くなどもしています。

仕事でも普段の暮らしでもこのような助け合いがあるからこそ、不便だとされる田舎暮らしでも豊かな毎日になっているのだと感じるところも多いです。

そして何より、お互いに頼れるといった安心感は、移住後の生活を豊かにするために非常に重要だと感じています。

まとめ

ここまで、移住後の暮らしを豊かにする「パートナー」の重要性についてまとめてみました。

わたしが以前住んでいた東京では、多くの人や企業がおり、きめ細やかなサービスがメニュー化されていたので、お金を払えばたいていのことは解決できました。

田舎に移住するとそうした「見える形でのサービスメニュー」が不足し、「ないものが多い」と不便さを感じる場面も少なくありません。

でも実は、現地で暮らしている人は人と人とののつながりによって「○○で困ったら○○さんのところにお世話になる」といったような、ある意味で「無形のサービスメニュー」を持ち合わせていることが多いと思います。

わたし自身、例をあげてみると

- 「車」のことなら、○○さんに紹介してもらった○○さんの車屋さん

- 「ペット」のことなら、○○さんに紹介してもらった○○の動物病院

- 「農機具」のことなら、○○さんに紹介してもらった○○(企業名)の○○さん

- 「家」のことなら、大工の○○さんや電気工事でお世話になった○○さん

というように、具体的な人の顔が浮かびます。

(ほとんど紹介してもらったわけですが。笑)

だからこそ、地方移住は人とのつながりがとても大事。

移住を検討されている場合は、地域(地方都市部なのか農村集落なのか)によって人とのつながり方や距離感が変わりますので、その地域との相性を確かめながら検討してみるのがよいと思います。

まずは、電話相談や相談会などから検討されてみてください。

また次回の記事でお会いしましょう。